A. Lange & Söhne 1868 - 1945

1868 nahm der Firmengründer Ferdinand Adolf Lange (links),der Begründer der Glashütter Uhrenindustrie, seinen äußerst begabten Sohn Richard Lange (rechts) in seine Firma auf.

Mit der Teilhaberschaft erfolgte 1868 auch die Umbenennung der

Firma A. Lange in A. Lange & Söhne.

Nachdem erfolgreichen Aufbau der Glashütter Uhrenindustrie, die inzwischen aus vielen kleineren Firmen der Uhren und Zulieferindustrie bestand, und seinem von 1848 bis 1866 ausgeübten Amt als Bürgermeister von Glashütte, wird Ferdinand Adolf Lange 1869 als Abgeordneter in den Sächsischen Landtag gewählt und vertritt dort bis zum Jahr seines Todes 1875 den 8. sächsischen Wahlkreis. Seine nun nochmals gewachsene gesellschaftliche Verantwortung und sein starkes soziales Engagement waren ein Grund mehr die Geschäfte der Firma mehr und mehr in die Hände seines Sohnes zu legen.

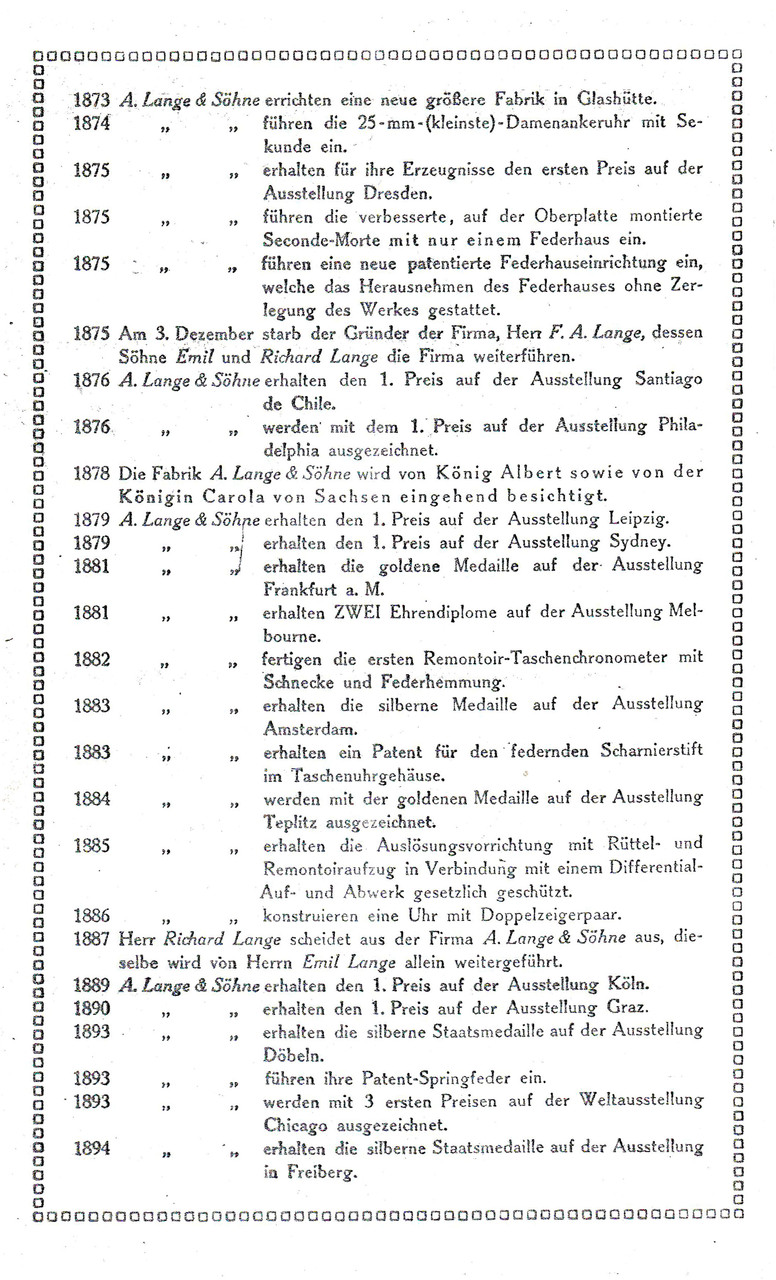

Die Entwicklung der Firma bis 1907

Wichtige Eckdaten in der Entwicklung der Firma

- 1871 - am 1.Oktober wird Emil Lange in die Firma seines Vaters und des Bruders Richard Lange, aufgenommen.

- 1873 - die Firma erhält für ihre Aluminiumspiralen in den USA das Patent.

- 1873 - Konstruktion eines auf der oberplatte sichtbaren Chronograph-Mechanismus.

- 1873 - Nur noch kurze zwei Jahre war es Ferdinand Adolf Lange vergönnt in dem 1873 neu errichteten großzügigen Wohnhaus und der angrenzenden Fabrik die Früchte seiner Lebensleistung zu genießen, bis er am 03. Dezember 1975 mit gerade einmal 60 Jahren jeh aus dem Leben gerissen wurde und an einem Schlaganfall verstarb.

- 1874 - Einführung einer Damen- Ankeruhr, der damals mit 25mm, kleinsten mit Sekunde.

- 1875 Einführung der mit nur einem Federhaus verbesserten und auf die Oberplatte montierte Seconde-Morte.

- 1875 - Die patentierte herausnembare Federhauseinrichtung, bei der die aufwendige demontage des Werkes entfällt, wird eingeführt.

- 1875 - nach dem Tod des Firmengründers Ferdinand Adolf Lange, führen die Söhne Richard und Emil Lange die Firma A. Lange & Söhne gemeinsam weiter.

- 1876 erhielt die Firma A. Lange & Söhne auf der 1. Weltausstellung „ International Exhibition of Arts, Manufactures and Products of the Soil and Mine” in Philadelphia, USA, von der Jury eine beachtliche Auszeichnung mit Gutachten und der Medaille der Weltausstellung für die ausgezeichnete "Arbeit in der Konstruktion sowie der sehr zweckmäßigen Anordnung der einzelnen Teile von Taschenuhrwerken und wegen einer sehr sinnreichen, praktischen Verbesserung der Anker-Hemmung verliehen."

1880 ALS Auf- und Ab-Werke

1882 - Neues verbessertes Datumwerk

- 1882 berichtet die Deutsche-Uhrmachezeitung über eine Veränderung bei der bisherigen Firmenbezeichnung, wie folgt:"wird beim zuständigen Amtsgericht Lauenstein zusätzlich zum Firmennamen „A. Lange & Söhne“ der Zusatz „Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte i. S. ins Handelsregister eingetragen. Der Grund dafür war, das Post die an Firma A. Lange & Söhne gerichtet war, oft als Anschrift nur »Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte i. S.« hatte und diese dann von der Post als – unzustellbar- zurückgeschickt wurde."

- 1883 - Für die Erfindung eines federnden Scharnirstift für das Taschenuhrgehäuse wird der Firma ein Patent erteilt.

- 1885 - für die Auslösevorrichtung mit Rüttel- und Remontoiraufzug in Verbindung mit einem Differential-Auf-und-Abwerk erhält die Firma A. Lange & Söhne gesetzlichen Schutz. (erste Taschenuhr mit automatischen Aufzug)

- 1886 - in der Firma wird eine Uhr mit Doppelzeigerpaar konstruiert.

- 1887 - von Richard Lange wird ein Taschenchronometer mit Schnecke und Federhemmung konstruiert. Im gleichen Jahr wird von der Firma eine mit Schleppzeiger ausgestattete Doppelstoppuhr gefertigt.

- 1887 - Emil Lange wird Aufsichtratsvorsitzender der Deutschen Uhrmacherschule

- 1887 - Richard Lange der erste Nachfolger des Firmengründers Adolf Lange, der nach dem Tod seines Vaters, die Firma 12 Jahre mit seinem Bruder Emil gemeinsam geführt hatte, scheidet, Pressemeldungen zufolge aus gesundheitlichen Gründen, aus dem Unternehmen aus.

- Emil Lange führt die Firma danach als alleiniger Inhaber weiter.

- 1891 - Richard Lange wird zum Ausichtratsvorsitzenden der Deutschen Uhrmacherschule gewählt und löst damit seinen Bruder Emil ab.

- 1893 - auf der Weltausstellung in Chicago wird die Firma A. Lange & Söhne mit drei ersten Preisen ausgezeichnet. Im gleichen Jahr wird die A. Lange & Söhne Patent-Springfeder in die Produktion eingeführt.

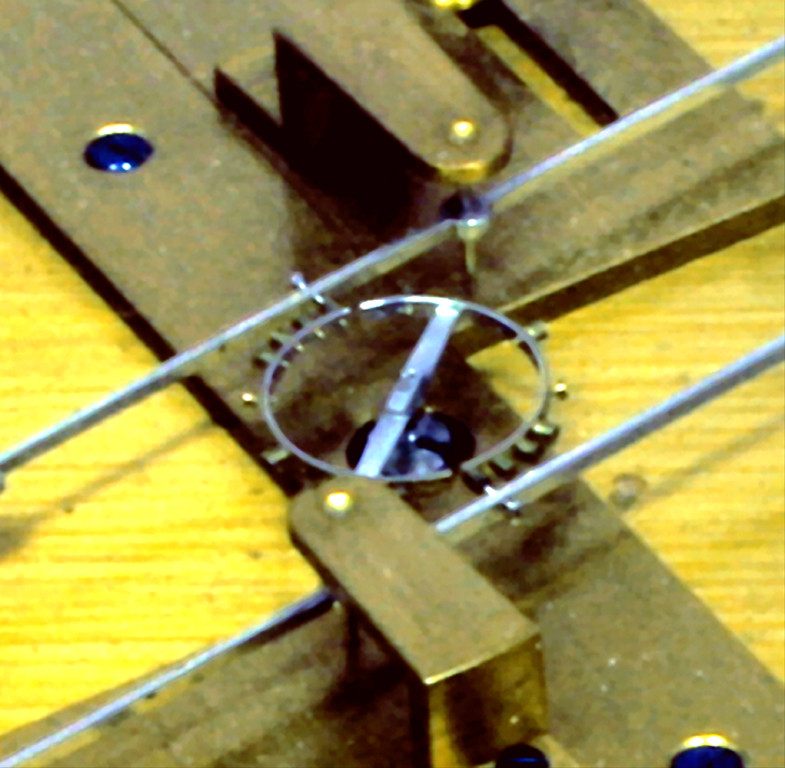

"Expansions-Messapparat" der Firma A. Lange & Söhne

Eines der viel beachteten Exponate der Firma A. Lange & Söhne zur Weltausstellung 1893/94 in Chicago war ein Präzisons- messgerät der besonderen Art. Es handelte sich um den von den Regleuren der Firma Lange verwendete "Expansions-Messapparat" um die Gleichmäßigkeit der Ausdehnung an den beiden Kompensations- armen der Unruhereifen festzustellen.

1893 erwarb Emil Lange ein Patent

Nachdem bereits die Firma Dürrstein & Co. ein Patent auf eine neuartige Torsions-Springfeder für Taschenuhr- gehäuse erhalten hatte, wurde 1893 für die Firma A. Lange & Söhne von Emil Lange eine weitere Verbesserung der Scharnierfeder zum Patent angemeldet. In Deutschland wurde diese Entwicklung am 25. Mai 1893 als Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster (DRGM) zur Eintragung in die Gebrausmuster-Rolle beantragt, die dann bereits drei Wochen später am 17. Juni 1893 unter der Nummer 14937 erfolgte. Die Erteilung eines Schweizer Patentes folgte dann mit der Patentnummer 6879 am 05. Juni 1893. Bei dieser verbesserten Wurffeder handelt es sich um das einzige von Emil Lange erworbene Patent.

Zeitnah wurde die Anzahl der 1. Preise der Firma sowohl in den Werbeanzeigen, als auch in den Uhrenetuis, werbewirksam dokumentiert.

- 1896 - Beginn der Marinechronometerfertigung. Zwei von Fridolin Stübner gefertigte und zur Prüfung an die Deutsche Seewarte Hamburg gelieferte Marinechronometer erhalten auf Anhieb mit sehr guten Gangeigenschaften den 2. und 4. Platz, was zur Folge hat, dass sie durch das Reichs- Marineamt gekauft werden. Im gleichen Jahr werden die Taschenuhranker, deren genaue Gewichtslage durch eine perfekte Verteilung der Masse erzielt wurde, gesetzlich geschützt.

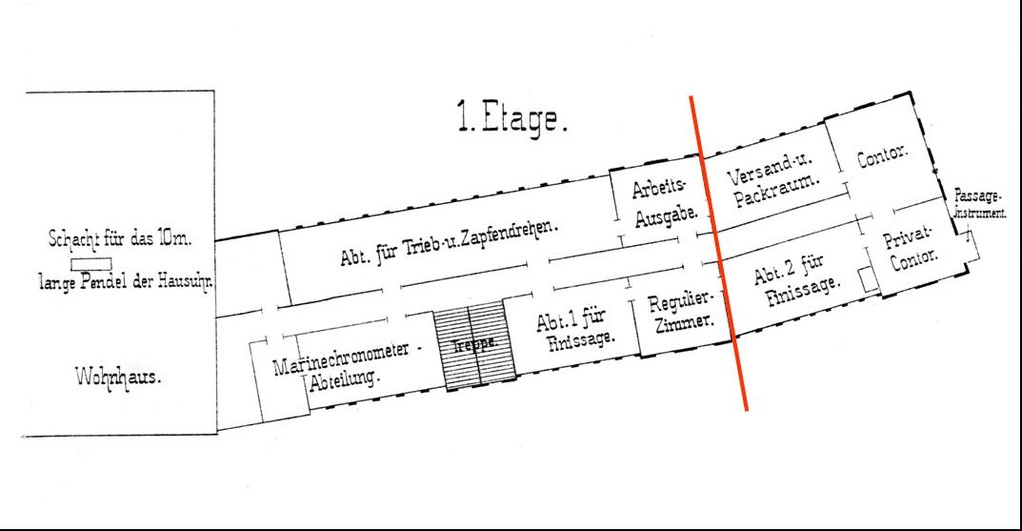

- 1897 - die Konstruktion der Marinechronometer wird weiter verbessert und eine eigene separate Fertigungsabteilung eingerichtet.

- 1897 - Firmenwerbung anlässlich der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig

- 1898 - Erweiterung der Fabrikanlage - Mit der Aufname der serienmäßigen Fertigung von Beobachtungsuhren und Chronometern die vorwiegend für die Kaiserliche Marine bestimmt waren, reichten die alten Fabrikanlagen nicht mehr aus. 1898 wurde das Fabrikgbäude um einem 1. Anbau mit einer modernen Zentralheizung erweitert. Die Elektrifizierung der Fabrik war bereits 1996 umweltfreundlich, mittels eines Generaturs, der durch den Mühlbach angetrieben wurde, erfolgt.

- 1898 - es werden für verschiedene Länder Deck- und Beobachtungsuhren konstruiert und exportiert.

- 1899 - Für die Festklemmeinrichtung der Regulierschraube an der als „Schwanenhals“ bekannten Rückerfeder wird der Firma am 12. Januar in der Klasse 64 das Schweizer Patent Nr. 15832 erteilt. Parallel dazu erhält die Erfindung auch unter der Nr. 89010 den Schutz als Gebrausmuster entsprechend dem Gesetz vom 01. Juni 1891.

- 1899 - es werden Marine ½ Sekundenchronometer mit Baskülehemmung konstruiert und exportiert.

- 1899 - die Entwicklung der Karusell,-oder Drehganguhr wird in verbindung mit dem Glashütter Originalkaliber der Firma, gesetzlich geschützt.

-

1899 - wird in der Zagreber Presse veröffentlicht, dass die Firma des Uhrmachers B. Wolf in Zagreb

nach längeren Bemühungen ein Alleinverkaufsrecht für Lange- Uhren von der Firma A. Lange & Söhne zugesprochen wurde. Unbekannt ist bisher noch, ob sich das Recht auf Zagreb (dt. Agram) beschränkte bzw. Kroatien oder weitere

Gebiet umfasste.

Im Jahr 1900 reichte die Firma A. lange & Söhne die Tascheuhr Nr. 44013 bei der Deutschen Seewarte Hamburg zur Prüfung und Ausstellung eines Prüfzertifikates ein.

![Unrestaurierter Werkteilausschnitt der Grande Complication No. 42500 [2]](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=210x1024:format=jpg/path/sb471a5d80e51f904/image/i4716517ef8a8ffb7/version/1358258576/image.jpg)

1902 - Grande Complication

Als die hier gezeigte Taschenuhr mit der Nummer 42500 im Jahr 1902 ausgeliefert wurde, waren in dem Uhrwerk fast alle, zu damaligen Zeit möglichen Komplikationen vereint. Ein Stunden- Minuten- Werk, ein ewiger Kalender mit Mondanzeige, ein Chronograph mit Schleppzeiger und blitzenderFünftelsekunde,eine Minutenrepetition und ein Schlagwerk mit großem und kleinen Geläut. Dieses Unikat galt lange Zeit als verschollen und tauchte erst im Jahr 2001, völlig verrostet, unvollständig und teilweise zerstört, wieder auf. Es bedurfte großen Ingeneurtechnischen Geschicks, einer erheblichen Investitionssumme und nicht zuletzt 5000 Arbeitsstunden eines fünfköpfigen Taems, diese einmalige Kostbarkeit zu restaurieren. Das Werk befindet sich einem 750/1000 Rotgold-Gehäuse in der Form Louis XV mit Werkverglasung. Die Werkseite ist zusätzlich durch einen Staubdeckel geschützt. Die Uhr wurde 1902 für 5.600 Mark nach Wien verkauft.[1]

Weitere Informationen und Bilder dazu finden Sie >> hier <<

- 1904 - A. Lange & Söhne erhalten für Ihr Marinechronometer deutschen Ursprungs Nr. 12, die erste Prämie in Höhe von 1200 Mark. Es hatte in der 1. Klasse zwar nur den 4. Platz Belegt, war aber mit einer Griesbach’schen Nickestahlunruh, nach den neuesten, verschärften Wettbewerbsbestimmungen der Deutschen Seewarte Hamburg, eines von zwei, die in der ersten Klasse die gestellten Bedingungen erfüllte. Die Kaiserliche Marine hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 25 Marinechronometer und 210 Beobachtungsuhren von der Firma erworben.

- 1904 - eine flachere patentierte Herrentaschenuhr wird in den Markt eingeführt.

1904 - Beschäftigtenliste der Firma A. Lange & Söhne

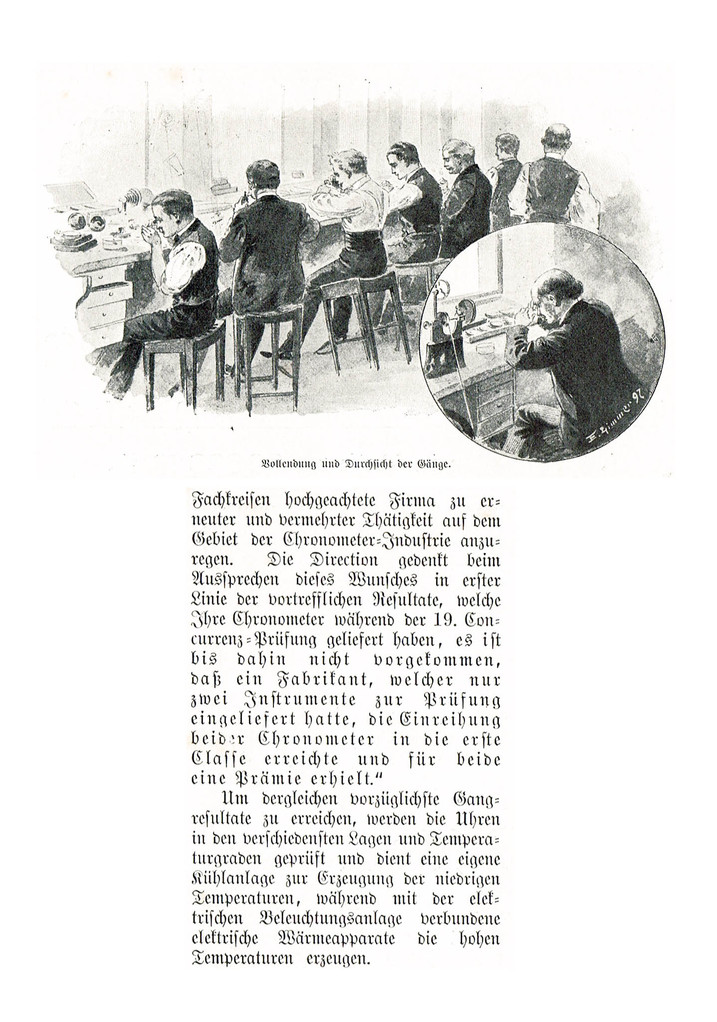

Gedenkschrift A. Lange & Söhne 1905 (Auszug)

Vorwort zur sechsten Auflage

„Die überaus rege Nachfrage nach dieser Gedenkschrift beweist uns das Verlangen nach näherer Auskunft über die Entstehung der Präzisions-Taschenuhren-Fabrikation in Glashütte sowie über die Fabrikation selbst. Wir sind überzeugt, mit der Herausgabe dieser sechsten Auflage allgemeinen Wünschen Rechnung zu tragen und hoffen, dass diese Schrift den Weltruf und die Vorzüglichkeit unserer Lange-Uhren immer weiter verbreiten hilft. Durch beigefügte Beschreibungen unseres Etablissements mit eingestreuten Illustrationen bieten wir einen Einblick in die verschiedenen Werkstätten und Glauben damit dem allgemeinen Interesse zu dienen.

A. Lange & Söhne"

- 1905 - Beim Kaiserlichen Patentamt wird die Bezeichnung "A. Lange & Sohn's Original Glashütter Lange Uhr" in die Zeichenrolle eingetragen und damit geschützt.

- 1906 - Kommerzienrat Emil Lange führt seinen Sohn Otto Lange als Mitinhaber der Firma A. Lange & Söhne ein. Damit wird die Tradition der Weitergabe der Firma als Familienunternehmen für eine weitere Generation gesichert.

- 1907 - Anlässlich der in Berlin stattfindenden Deutschen Armee-, Marine- und Kolonialausstellung wird die Firma mit einer Goldmedallie ausgezeichnet. Im gleichen Jahr wurde in der Konkurrenzprüfung in Hamburg, die 1., 2., 4. und 6. Prämie erzielt.

- 1907 - Anlässlich der in Berlin stattfindenden Deutschen Armee-, Marine- und Kolonialausstellung wird die Firma mit einer Goldmedallie ausgezeichnet. Im gleichen Jahr wurde in der Konkurrenzprüfung in Hamburg, die 1., 2., 4. und 6. Prämie erzielt.

- 1908 - die 1., 2. und 4. Prämie der Konkurrenzprüfung gehen an die Firma Lange.

- 1910 - Berufung der Firma A. Lange & Söhne als Mitglied des Internationalen Preisgerichtes der Weltausstellung in Brüssel.

1914

Aus Altersgründen und sicher auch aus der Erkenntnis heraus, dass die neue Zeit und die damit verbundenen neuen Herausforderungen sehr großer Anstrengungen bedarf, legte Kommerzienrat Emil Lange seinen Betrieb am 1. Mai 1919 in die Hände seiner drei Söhne Otto, Rudolf und Gerhard.

- 1921 - am 09. Oktober 1921 stirbt der langjährige Firmenchef Emil Lange

- 1923 - Im Jahr der Hyperinflation sah sich auch die Firma A. Lange & Söhne gezwungen für Lohngelder, eigenes Notgeld in Form von Gutscheinen zu drucken und an die Beschäftigten auszureichen.

- Ausführlichere Informationen mit weiteren Bildern von originalen Artefakten finden Sie >> hier <<

1925

Nach dem ersten Weltkrieg und dem Ausscheiden des langjährigen alleinigen Firmen-inhaber Kommerzienrat Emil Lange und der Weiterführung der Firma durch seine Söhne Otto, Rudolf und Gerhard, kam es zu gravierenden Veränderungen in der Fertigungstechnologie der Firma. Neben einem höheren Mechanisierungs- und Automatisierungsgrad, wurden auch neue Fertigungs-technologien und Materialien in den Produktionsprozess eingeführt. Ein schönes Beispiel ist u.a.die Verwendung von Gangrädern aus Stahl, wie es hier bei einer Uhr der Marke Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte, zu sehen ist.

80. Geburtstag von Richard Lange am 17. Dezember 1925

Am 17. Dezember 1845 - vor 165 Jahren - wurde Richard Lange als zweiter Sohn von Ferdinand Adolf Lange, dem Begründer der Glashütter Uhrenindustrie, geboren.

Der 80. Geburtstag von Richard Lange wird im Dezember 1925 in der Fachpresse zum Anlass genommen neben den Glückwünschen auch das Lebenswerk des Jubilars, auch als langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte, in mehreren Beiträgen gebührend zu würdigen.

Metallzifferblätter von Weber & Baral Pforzheim

In der Mitte der 1920er Jahre kamen Metallzifferblätter immer stärker in Mode. In den darauffolgenden Jahren konnte sich die Firma A. Lange & Söhne diesem Trend für ihre neue Taschenuhrmarke "OlLIW" und für die A. Lange & Söhne Armbanduhren mit den Schweizer Werken, nicht verschließen. Da die Firma selbst keine eigene Zifferblattfertigung hatte, kam es zu einer lagjährigen Geschäftsbeziehung zu der Pforzheimer Metall-Zifferblätter-Fabrik Weber & Baral, die wie die nachstehende Korospondenz belegt. Sogar noch nach Beendigung des 2. Weltkrieges 1945 hatte diese Geschäftsbeziehung über die Grenzen der Bestzungszonen hinaus, bestand.

Einführung der Uhrenmarke OLIW

- 1925 Handelsgerichtliche Eintragung: Firma Uhrenfabrik Oliw in Glashütte i. Sa. Fabrikbesitzer Adolf Otto Lange, Fabrikbesitzer Wilhelm Rudolf Lange, Fabrikbesitzer Hans Gerhard Lange, alle in Glashütte, sind Gesellschafter. Angegebener Geschäftszweig: Herstellung von Uhren und Uhrgehäusen

Die Uhrmacher- Woche • Nr. 26. 1925 S. 472

Weitere Informationen zu Neuen Uhren-Marke "OLIW" finden Sie

>> hier <<

1927 -Eine Niederlassung der Uhrenfabrik A, Lange & Söhne in der Schweiz.

Die Uhrenfabrik A. Lange & Söhne, Glashütte i. Sa., hat unter der Firma A. Lange & Söhne, Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte, ä Glashütte, succursale de Geneve in Genf-Plainpalais eine Zweigniederlassung errichtet, die durch einen der Gesellschafter Adolf Otto Lange, Wilhelm Rudolf Lange und Hans Gerhard Lange, sämtlich in Glashütte (Sa,), oder durch Paul Piaget von Les Bayards (Neuenburg) in Petit-Saconnex vertreten wird.

1932 - Todesanzeige der Gebrüder Lange für Richard Lange

1933

Überregionale Werbwanzeige in "Westermanns Monatsheften"

Mitte der 1930er Jahre

Im Verlauf der 1930er Jahre wird es für die deutschen Hersteller von Taschenuhren immer schwieriger für ihre Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen. Der Siegeszug der Armbanduhr war nicht mehr aufzuhalten. Wer - wie die Firma A. Lange & Söhne - über keine eigenen Armbanduhrkaliber verfügte, war gezwungen auch unkonventionelle Wege zu suchen. So wurden von der Firma Junghans eigene Werke in hochqualitative Goldgehäuse der Firma A. Lange & Söhne in Kooperation mit dieser eingeschalt und als Junghans-Uhren auf den Markt gebracht.

Personalmanagement und soziale Verantwortung

Teilhabe - als wichtiges Grundprinzip nachhaltigen Wirtschaftens

Bereits 1870, noch vor der Reichsgründung, wurde mit der Einrichtung einer Lange Stiftung auch eine moderne Altersversorgung für Glashütter Uhrmacher eingerichtet, die ihrer Zeit weit voraus war.

1905, zum 60. Jahrestag der Firmengründung, spendete der Firmeninhaber, Stadtrat Emil Lange, der bereits mit 5.000 Mark Grundkapital ausgestatteten Friedrich-Emil-Lange-Stiftung weitere 45.000 Mark.

1919, bei seinem Ausscheiden aus der Firma, erfolgte durch Emil Lange noch einmal eine Aufstockung der Stiftungseinlage in Höhe von 50.000 Mark.

In der 1905 erschienenen sechsten Auflage der Gedenkschrift der Firma A. Lange & Söhne findet sich auf Seite 50 ein Beitrag mit interessanten Details über das für diese Zeit doch recht bemerkenswerten, sozialen Engagements der Firma.

„Zum Schluß sei noch kurz bemerkt, dass auch die Firma A. Lange & Söhne für das Wohl ihres gesamten Personals bedacht gewesen ist, und zwar sorgt eine Stiftung im Betrage von Mk. 50000., gedacht als Pensionskasse, für arbeitsunfähig gewordene Arbeiter beziehentlich deren Witwen, während eine neuere Stiftung in Gestalt einer Rentenkasse älteren Arbeitern Beihilfe gewährt. Außerdem lässt die Firma in neuerer Zeit für ihr Personal Arbeiterhäuser errichten. Ein Beweis, dass stets ein gutes Einvernehmen bestanden hat, ist der, dass bereits acht alte, bewährte Arbeitskräfte von der Königl. Sächs. Staatsregierung die „Silberne Medaille“ für „Treue in der Arbeit“ erhielten.“

Stellvertretend dazu an dieser Stelle zwei Beispiele:

C. Lier in Firma A. Lange & Söhne - 1928 - 70 Jahre alt.

"Aus dem hier beigefügten Bilde grüßt noch einmal Herr C. Lier aus Glashütte in Sachsen, der 30 Jahre hindurch seine schätzenswerte Kraft in den Dienst der Firma A. Lange & Söhne gestellt hat, seine Geschäftsfreunde, mit denen er zum Teil ein Menschenalter hindurch in kaufmännischer Verbindung stand.

Die vornehme, feine Art, in der Herr Lier das Haus A. Lange und Söhne vertrat, seine umfassende Sachkenntnis und seine geschäftlichen Erfahrungen, die er bereitwilligst allen seinen Geschäftsfreunden zur Verfügung stellte, haben ihm unter den deutschen Uhrmachern einen recht großen Kreis von Verehrern geschaffen.

Herr Lier wird nun nicht mehr seine Besuche persönlich ausführen. Diese Arbeit nimmt ihm eine jüngere Kraft ab. Er ist vielmehr auf Grund der Satzungen des Pensionsfonds der Firma Lange & Söhne am 1. Dezember in den Ruhestand getreten.

Wer Herrn Lier und seine trotz seines Alters noch rüstige Arbeitskraft kennt, der wird wohl nicht mit Unrecht vermuten, daß sich Herr Lier nicht ganz von der Arbeit wird trennen können. Zweifellos wird er seiner Firma und insbesondere der jüngeren Kraft, die nun für ihn die Beschwernisse der Reisetätigkeit übernimmt, auch weiterhin mit Rat zur Seite stehen.

Möge es Herrn Lier vergönnt sein, sich noch recht lange Zeit der besten Gesundheit zu erfreuen, so daß es ihm möglich ist, einen recht angenehmen Lebensabend zwischen den herrlichen Glashütter Bergen im Kreise der anderen Veteranen unseres Faches zu verleben."

Quelle: Die Uhrmacher-Woche Nr.50 1928

1906

Kollege Reinhold Hanke

Eine Uhrmacher Biografie vor mehr als 100 Jahren

Schule, Ausbildung, Wanderschaft, permanente Fortbildung, in 29 Jahren mindestens 11 Anstellungen in 11 verschiedenen Städten und dann im Alter von 45 Jahren eine Festanstellung über 35 Jahre bei A. Lange & Söhne in Glashütte. Ein allseits anerkannter, für vorbildliche Leistungen mit dem Ehrenzeichen für Treue in der Arbeit ausgezeichneter Angestellter der Firma.

„Am 8. Mai feiert der älteste Angestellte der Uhrenfabrik A. Lange & Söhne in Glashütte i. S., Herr Kollege Reinhold Hanke, in voller Rüstigkeit und noch immer mit den feinsten Arbeiten der Uhrmacherei beschäftigt, seinen achtzigsten Geburtstag. Herr Hanke wurde am 8. Mai 1827 zu Schömberg in Schlesien geboren. 1841 trat er bei seinem Vater eine zwei jährige Lehre an, die ihn mit der Wanduhr bekannt machte. Hierauf ging er nach Trautenau, wo er die Spindeluhr kennen lernte und von dort als Praktikant nach Böhmisch-Brod. Unablässig auf seine Weiterbildung bedacht, ließ er sich z. B. in Collin (bei Prag) das Studium komplizierterer Werke, wie des Repetiermechanismus der Spindeluhr, 10 Taler kosten. Auf diesem Weg hatte er sich zu einem tüchtigen Uhrmacher ausgebildet, als er lange Wanderungen durch Österreich bis nach Raab in Ungarn und von dort bis nach Saarbrücken unternahm und dann in Kreuznach, Bonn usw. und später wieder in Schömberg tätig war. Als er sechs Jahre lang in Salzbrunn als Brunnendiener angestellt war, betrieb er nebenbei, insbesondere in Winter, die Uhrmacherei. Sodann ging er nach Lähn und, als die Eppnersche Fabrik nach Silberberg übersiedelte, nach Görlitz wo er in eine neu errichtete Uhrenfabrik eintrat, die sich leider auflöste. Im Februar 1872 kam er nach Glashütte, wo er bis heute — ausgezeichnet mit dem Ehrenzeichen für Treue in der Arbeit — bei A. Lange & Söhne in Stellung ist und durch seine guten Leistungen anderen zum Vorbild dient.“*

In den Uhrenetuis der Firma Lange & Söhne wurden mit einer absatzbedingten zeitlichen Verzögerung die Anzahl der errungenen ersten Preise angegeben.

Die Auflistung der von der Glashütter Firma A. Lange & A. Lange & Söhne errungenen national und international errungenen Preise soll es den auf Originalität bedachten Sammler im Zusammenhang mit einem früheren Zertifikat bzw. einer heutigen Archivauskunft des Deutschen Uhrenmuseums Glashütte ermöglichen, die Zugehörigkeit eines originalen Etuis mit der entsprechenden Taschenuhr zu prüfen.

Die ALS Herrentaschenuhr mit der Nummer 62992 wurde im Mai 1914 von der Firma A. Lange & Söhne mit Etui verkauft.

Literatur:

- Lexikon der Deutschen Uhrenindustrie 1850 - 1980 : Firmenadressen, Fertigungsprogramm, Firmenzeichen, Markennamen, Firmengeschichten; Autor: Hans Heinrich Schmid; Herausgeber: Förderkreis Lebendiges Uhrenindustriemuseum e.V.; ISBN 3927987913

- Die Uhren von A.Lange & Söhne, Autor Martin Huber, München

-

Die Entwicklung der Glashütter Uhrenindustrie“ Autor Ing. Helmut Klemmer u. Edith Klemmer

Fachzeitschrift: Uhren und Schmuck 1/1979 bis 4/1980

- Die Uhrmacher-Woche 1931 Nr. 25 S. 42

- Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1878-1943

- Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1982 Nr. 23 S. 184

- Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1892 Nr.4 S.29-30

- Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1898 Nr. 2 S. 31

- *Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1907 Nr. 9 S.148

- Zagreb, Agramer Llyod 1899 Nr.34

- Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1893 Nr. 6 S. 42

- Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1995 Nr. 20 S.233

- Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1897 Nr.11 S. 205-206

- Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1897 Nr. 16 S. 314

- Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1927 Nr. 21 S.401

- [1] Sonderdruck "Grande Complicatio No.42500; Lange Uhren GmbH, Glashütte 2010

- [2] http://www.watchtime.com/editors/nbuchanan/pre_detail_lg.jpg

Der Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, stellt den derzeitigen Kenntnisstand dar und wird, wenn neue verifizierbare Erkenntnisse vorliegen, entsprechend ergänzt.

Glashütte/Sa.

Glashütte/Sa.